Línguas

Atualmente, mais de 175 línguas indígenas ou variantes dessas línguas são falados pelos povos indígenas no Brasil. Na época da chegada dos portugueses, calcula-se que tenham sido em torno de 1000. Elas fazem parte do acervo de 7000 línguas faladas hoje no mundo.

O Brasil é, sem dúvida, um dos países com maior diversidade linguística no planeta, mas também é fato que muitas línguas estão perdendo sua vitalidade.

-

Família: Arikén

-

Família: Juruna

-

Família: Mondé

-

Família: Munduruku

-

Família: Ramarama

-

Família: Puruborá

-

Família: Tupari

-

Família: Tupi-guarani

-

Família: Aweti

-

Família: Mawe

-

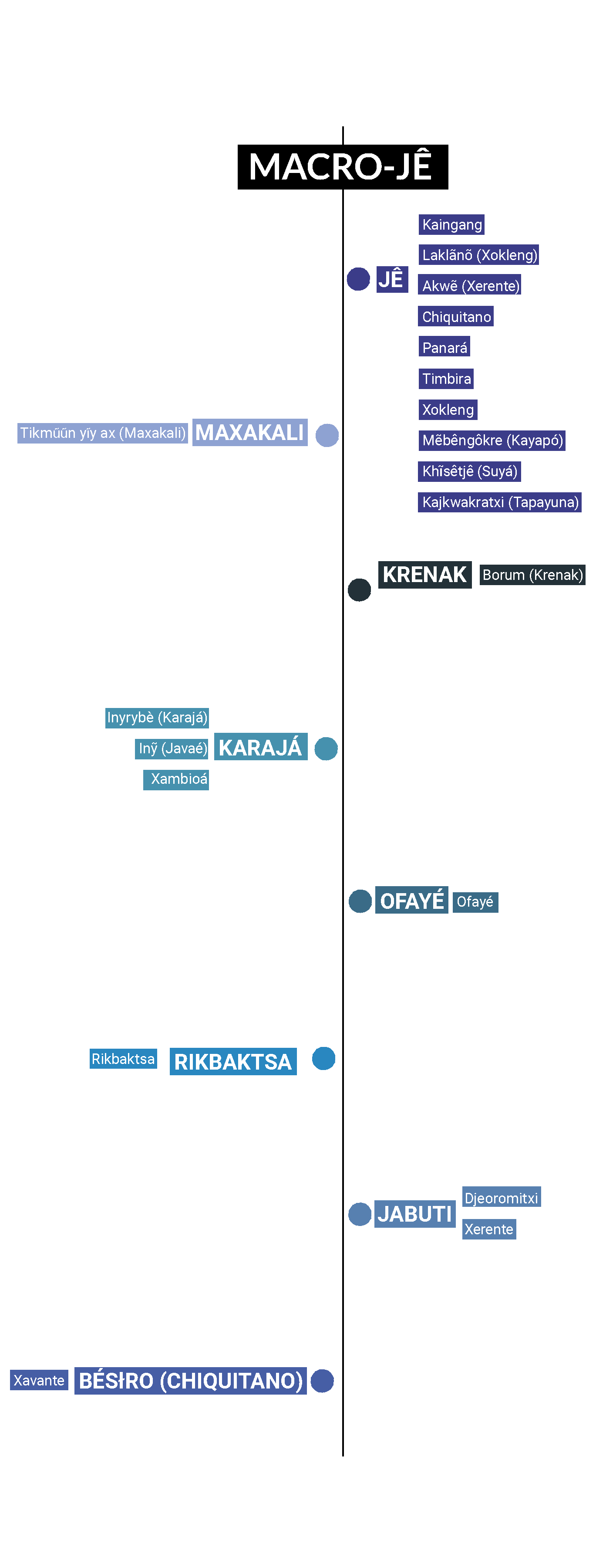

Família: Jê

-

Família: Maxakali

-

Família: Krenak

-

Família: Karajá

-

Família: Ofayé

-

Família: Rikbaktsa

-

Família: Jabuti

-

Família: Béstro (Chiquitano)

-

Família: Karib

-

Família: Tukano

-

Família: Pano

-

Família: Aruak

-

Família: Yanomami

-

Família: Arawá

-

Família: Txapakura

-

Família: Naduhup

-

Família: Katukina

-

Família: Nambikwara

-

Família: Bororo

-

Família: Tikuna-yuri

-

Família: Guaikuru

-

Família: Zamuko

-

Família: Mura

-

Família: Contato

-

Família: Isolada

-

Família: Bora

-

Família: Charrua

LEGENDA (COR POR FAMÍLIA LINGUÍSTICA):

Em 2011, o linguista Denny Moore identificou 154 línguas distintas faladas em Terras Indígenas no Brasil. A diferença entre esse número e as 175 línguas que identificamos em 2025 se dá porque muitas delas têm variantes ou dialetos regionais consideradas pelos falantes como grupos sociopolíticos distintos. Além disso, muitos povos cujas línguas estavam adormecidas estão em processo de retomada e revitalização.

Há várias iniciativas recentes de reapropriação das línguas originárias por povos indígenas em suas comunidades e escolas. Em um mundo que faz uso majoritário da escrita, a percepção de muitos educadores indígenas é de que é importante que suas línguas maternas, que vêm de uma tradição oral, sejam também utilizadas de forma escrita, para que tenham mais ambientes de uso e, consequentemente, mais oportunidades para se fortalecer.

Famílias linguísticas

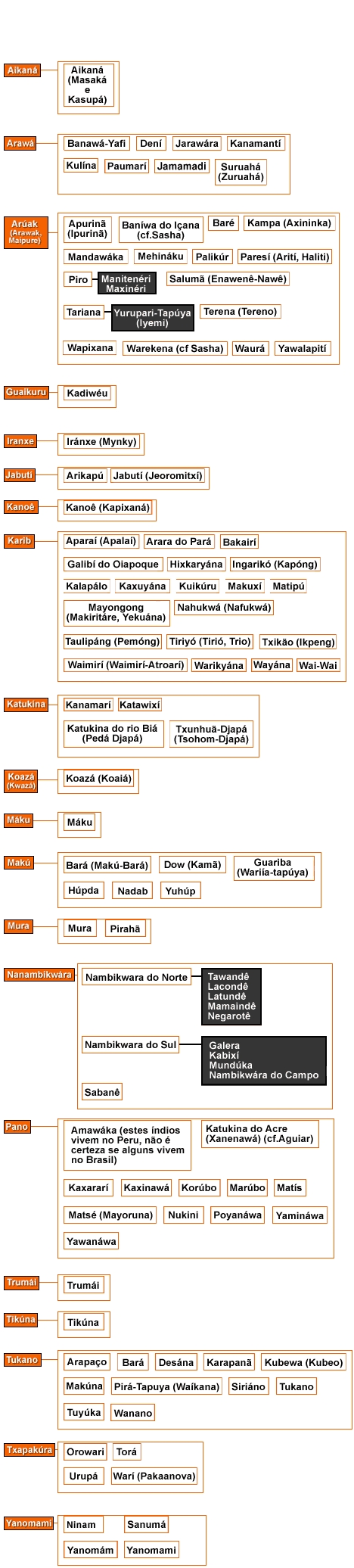

A diversidade linguística atual do Brasil está representada em 19 famílias linguísticas: Tupi, Macro-Jê, Karib, Aruak, Pano, Tukano, Yanomami, Arawa, Txapakura, Katukina, Nambikwara, Mura, Tikuna-Yuri, Naduhup, Guaikuru, Bora, Zamuko, Charrua e Bororo.

Há também oito línguas isoladas, que não se agrupam com outras línguas em famílias, provavelmente porque um dia pertenceram a agrupamentos de línguas que nunca foram documentadas. São elas: Mỹky-Manoki, Guató, Kwazá, Arutani, Yaathe, Kanoé, Aikanã e Trumai.

Temos, ainda, línguas indígenas de sinais, como a do povo Ka'apor no Maranhão, e línguas de contato, como o Galibi Marworno e o Karipuna do Norte, falados na fronteira com a Guiana Francesa no Amapá – que têm como base o Francês.

O Bororo era considerado uma língua da família Macro-Jê, mas pesquisas recentes sugerem que ela não seja dessa família, e sim que tenha formado no passado uma família com a língua Umutina.

Guató também era considerada uma língua Macro-Jê, assim como Yaathe, falado pelos Fulni-ô, mas hoje elas são classificadas por especialistas como línguas isoladas, para as quais não se reconhece nenhuma língua irmã relacionada.

O Tikuna, por sua vez, sempre foi considerado uma língua isolada; porém, estudos recentes identificaram na literatura histórica uma língua irmã do Tikuna, o Yuri, e por isso essas duas línguas hoje são agrupadas como uma família.

O termo tronco linguístico denota uma família com maior profundidade temporal, mas deixou de ser usado pelos linguistas, que hoje empregam o termo família para qualquer agrupamento linguístico. Abaixo, apresentamos os agrupamentos de línguas indígenas no Brasil.

Família Tupi

A família Tupi-Guarani, que é a mais conhecida pelos brasileiros, tem 27 línguas e faz parte da família linguística Tupi - que, por sua vez, tem dez ramos ou famílias ao todo.

Família linguística tupi

Família linguística tupi

Família Macro-jê

Família Aruak

{{Img |12 |https://img.socioambiental.org/d/282531-3/tronco_macro-je.gif%7CLínguas da Família Aruak

Família Karib

{{Img |12 |https://img.socioambiental.org/d/282531-3/tronco_macro-je.gif%7CLínguas da Família Karib

Família Tukano

{{Img |12 |https://img.socioambiental.org/d/282531-3/tronco_macro-je.gif%7CLínguas da Família Tukano

Família Pano

{{Img |12 |https://img.socioambiental.org/d/282531-3/tronco_macro-je.gif%7CLínguas da Família Pano

Outras famílias

Outras famílias linguísticas

Outras famílias linguísticas

Para compreender as diferenças entre os conceitos de etnia, língua e seus dialetos, podemos usar o estudo sociolinguístico feito por pesquisadores ligados ao Instituto Socioambiental (ISA) através do projeto Inventário Nacional de Diversidade Linguística (INDL colocar link para o site do INDL) do IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico Nacional), que apresenta o povo da etnia Yanomami como falante de 6 línguas distintas, divididas em um total de 16 dialetos ou variedades (reproduzir a tabela da pg 33 do livro “As Línguas Yanomami no Brasil de 2019).

Participaram do estudo falantes de todas as variedades linguísticas do povo Yanomami, e critérios linguísticos foram estabelecidos via questionários padronizados para distinguir as várias línguas e os dialetos de cada uma delas. Oficinas foram realizadas em que os próprios falantes (pesquisadores indicados por cada aldeia) aplicaram os questionários a outros falantes e participaram do estabelecimento da metodologia e da análise dos resultados. O povo Yanomami fala línguas pertencentes à mesma família, ou seja, línguas que surgiram historicamente a partir de uma única língua que foi falada no passado. Essa língua foi se dividindo através da divisão do grupo étnico que a falava e com o passar do tempo surgiram várias línguas, de maneira que hoje há seis línguas distintas que não são inteligíveis entre si, apesar de guardarem muitas semelhanças pelo fato de terem descendido da mesma língua mãe.

Processo semelhante aconteceu com as línguas Românicas, que surgiram historicamente a partir do Latim. Hoje o Português, O Catalão, o Espanhol, o Italiano, o Romeno e o Francês não são ininteligíveis entre si e podem ser considerados línguas distintas. Para definir a inteligibilidade em uma pesquisa é necessário trabalhar com falantes de cada suposta variedade e procurar definir se eles se entendem ou não. Isso porque cada uma das línguas podem ter variedades distintas. Por exemplo, em diferentes regiões do Brasil o português tem pronúncias, vocabulário e até algumas regras gramaticais diferentes, e estes falares regionais são considerados dialetos do português do Brasil. O mesmo ocorre com as línguas Yanomami. O estudo examinou o grau de inteligibilidade e o vocabulário de variedades linguísticas de diversas regiões dentro do território Yanomami e estabeleceu critérios de intercompreensão e de compartilhamento de vocabulário para chegar aos resultados.

Confira As línguas Yanomami no Brasil: diversidade e vitalidade e conheça os detalhes de uma pesquisa sociolinguística.

Comparando palavras diferentes

Veja exemplos de como os linguistas descobrem línguas "aparentadas":

| Palavras | Awetí (família Awetí) | Munduruku (família Munduruku) | Karitiana (família Arikém) | Tupari (família Tupari) | Gavião (família Mondé) |

|---|---|---|---|---|---|

| mão | po | by | py | po | pabe |

| pé | py | i | pi | tsito | pi |

| caminho | me | e | pa | ape | be |

| eu | atit, ito | on | yn | on | õot |

| você | en | en | na | en | eet |

| mãe | ty | xi | ti | tsi | ti |

| pesado | potyi | poxi | pyti | potsi | patii |

| marido | men | itop | mana | men | met |

| onça | ta'wat | wida | omaky | ameko | neko |

| árvore | 'yp | 'ip | 'ep | kyp | 'iip |

| cair | 'at | 'at | 'ot | kat | 'al- |

| Palavras | Guarani Mbyá | Tapirapé | Parintintin | Waiampí | Língua Geral do Alto Rio Negro |

|---|---|---|---|---|---|

| pedra | itá | itã | itá | takúru | itá |

| fogo | tatá | tãtã | tatá | táta | tatá |

| jacaré | djakaré | txãkãré | djakaré | iakáre | iakaré |

| pássaro | gwyrá | wyrã | gwyrá | wýra | wirá |

| onça | djagwareté | txãwãrã | dja´gwára | iáwa | iawareté |

| ele morreu | omanõ | amãnõ | omanõ | ománo | umanú |

| "mão dele" | ipó | ipá | ipó | ípo | ipú |

| Palavras | Canela | Apinayé | Kayapó | Xavante | Xerente | Kaingang |

|---|---|---|---|---|---|---|

| pé | par | par | par | paara | pra | pen |

| perna | tè | tè | te | te | zda | fa |

| olho | tò | nò | nò | tò | tò | kane |

| chuva | taa | na | na | tã | tã | ta |

| sol | pyt | myt | myt | bââdâ | bdâ | rã |

| cabeça | khrã | krã | krã | 'rã | krã | kri |

| pedra | khèn | kèn | kèèn | 'eene | kne | pò |

| asa, pena | haaraa | 'ara | 'ara | djèèrè | sdarbi | fer |

| semente | hyy | 'y | 'y | djâ | zâ | fy |

| esposa | prõ | prõ | prõ | mrõ | mrõ | prõ |

| Palavras | Galibí | Apalaí | Wayâna | Hixkaryâna | Taulipáng |

|---|---|---|---|---|---|

| lua | nuno | nuno | nunuy | nuno | kapyi |

| sol | wéiu | xixi | xixi | kamymy | wéi |

| água | tuna | tuna | tuna | tuna | tuna, paru |

| chuva | konopo | konopo | kopo | tuna | kono' |

| céu | kapu | kapu | kapu | kahe | ka' |

| pedra | topu | topu | tepu | tohu | ty' |

| flecha | pyrywa | pyróu | pyréu | waiwy | pyrýu |

| cobra | okóiu | âkóia | ykýia | okóie | ykýi |

| peixe | wuoto | kana | kaa | kana | moro' |

| onça | kaituxi | kaikuxi | kaikui | kamara | kaikuse |

| Palavras | Karutana | Warekena | Tariana | Baré | Palikur | Wapixana | Apurinã | Waurá | Yawalapití |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| língua | inene | inene | enene | nene | nene | nenuba | nene | nei | niati |

| água | uni | one | uni | uni | une | wene | weni | une | u |

| sol | kamui | kamoi | kamoi | kamuhu | kamoi | kamoo | atukatxi | kamy | kame |

| mão | kapi | kapi | kapi | kabi | iwakti | kae | piu | kapi | kapi |

| pedra | hipa | ipa | hipada | tiba | tipa | keba | kai | typa | teba |

| anta | hema | ema | hema | tema | aludpikli | kudoi | kema | teme | tsema |

Multilinguismo

O multilinguismo é uma característica importante na ecologia das línguas indígenas do Brasil. As áreas multilingues mais estudadas até o momento são o Alto Rio Negro no Amazonas (AM) e o Alto Xingu no Mato Grosso (MT). Na primeira, uma única pessoa frequentemente fala muitas línguas, porque falantes de línguas Tukano e/ou Aruak diferentes costumam casar entre si (exogamia linguística) e os filhos destes casais crescem ouvindo várias línguas dos pais e avós.

No Alto Xingu, mesmo que um falante conheça mais do que uma língua, ele não ousa utilizar línguas diferentes da sua língua materna (a língua falada em sua casa ou aldeia)m pois isso não é bem visto ou aceito na cultura comum do Alto Xingu. Isso gerou duas áreas linguísticas em que há influências de contato entre algumas das línguas.

Alto Rio Negro

O Alto Rio Negro (ARN) é uma região localizada no noroeste do estado do Amazonas, na fronteira do Brasil com a Colômbia e a Venezuela. As famílias linguísticas que estão localizadas no território brasileiro são Tukano, Naduhup, Aruak e Tupi-Guarani (Nheengatu, a língua geral amazônica que foi a língua da colonização nos séculos XVII e XVIII na Amazônia e se tornou a língua franca do Alto Rio Negro no século XIX). Há 15 línguas faladas no território brasileiro do ARN e 24 se incluirmos os países adjacentes (na Colômbia há uma família que não tem presença no Brasil: a Kakua-Nukak). O complexo linguístico e cultural do ARN tem as seguintes características: Uma forte identidade entre língua e etnia, o que não impediu que certos grupos (Baré, Araepaso, Tariana, Wa’ikana) tenham passado por um processo de substituição de sua língua para adotar a língua Tukano, que tem maior prestígio na região.

Os Naduhup (povos da floresta), são povos tradicionalmente seminômades que tiram sua subsistência principalmente de atividades extrativistas na floresta como caça, e coleta, enquanto que os Aruak e Tukano (povos do rio) são tradicionalmente agricultores. Sempre houve trocas de produtos entre eles. Os Naduhup costumam trabalhar para os povos do rio, e tradicionalmente estão numa posição mais baixa na hierarquia social do que os Tukano e Aruak. Os Tukano e Aruak não tinham hierarquia entre si tradicionalmente, mas a partir do contato com os europeus os Tukano adquiriram uma posição mais alta na hierarquia.

A maioria dos povos falantes de línguas Tukano no ARN e os Aruak falantes de Tariana, Yukuna e Baniwa praticam a exogamia linguística, ou seja, se casam com pessoas que não falam a mesma língua que eles. Por esta razão, é comum que uma pessoa seja poliglota, pois além da língua do pai e da aldeia, pode falar a da mãe e a dos avós.

Alto Xingu

A região multiétnica e multilíngue conhecida como Alto Xingu (AX) fica na transição do cerrado com a Amazônia, ao norte do altiplano central, no Mato Grosso e agrega línguas de 3 famílias e uma língua isolada.

As línguas do Alto Xingu são: Aweti (subfamília Aweti da família Tupi), Kamayurá (subfamília Tupi-Guarani da família Tupi), Wauja e Mehinako, variantes de uma mesma língua Aruak, e uma língua Karib formada por 4 dialetos: Kalapalo, Kuikuro, Nahukwa e Matipu), Yawalapiti (Aruak) e Trumai (isolada).

O sistema cultural do AX define-se pela diplomacia e por um jogo de poder não centralizado, baseado no prestígio de chefes e tradições, sendo que os povos mais antigos na região (Aruak e depois Karib) têm mais prestígio em comparação com os que chegaram posteriormente. Os povos do AX compartilham festivais e rituais. Há 14 rituais, sendo que 3 são intertribais apenas, 6 são internos às tribos, 3 são mistos e 2 não se classificam quanto a este critério.

Apesar da convivência ter criado um complexo cultural multilíngue e multiétnico, não é comum as pessoas falarem muitas línguas, pois identificam-se com a língua da sua aldeia, e mesmo que conheçam outras línguas não ousam falá-las. O bilinguismo existe entre os Trumai e os Yawalapiti, pois houve entre eles vários casamentos intertribais.]

Informações sobre as três primeiras áreas foram tiradas de Storto (2019): Línguas Indígenas: tradição universais e diversidade. Editora Mercado de Letras

Há pelo menos duas outras áreas no Brasil que são multilingues: o sudoeste amazônico (área Guaporé-Mamoré) na fronteira de Rondônia (RO) com a Bolívia, e o nordeste amazônico (área de fronteira com as Guianas e a Venezuela, também chamada de “Escudo das Guianas”). Não se sabe muito ainda sobre a história de formação destas áreas nem sobre as atitudes culturais em relação ao multilinguismo nas regiões em questão. O fato é que elas têm uma diversidade linguística até maior do que as áreas multilingues mais conhecidas. Veja nos mapas abaixo o número de famílias linguísticas presentes em cada área.

Características das 2 áreas linguísticas menos conhecidas:

A região Guaporé-Mamoré

Na fronteira de Rondônia com a Bolívia há uma área do tamanho da Alemanha que tem mais do que 50 línguas (de 6 famílias: Txapakura, Aruak, Nambikwara, Pano-Tacana, Macro-Jê e Tupi), 10 das quais são isoladas. A maioria destas línguas está hoje em perigo e 10 delas têm 5 falantes ou menos. Há evidências arqueológicas de que dois complexos culturais da região (Moxo-Chiquito, na Bolívia e Guaporé no Brasil) tiveram contato no passado.

Há um século estas populações viviam em constelações multiétnicas e multilíngues. No início do século XX o boom da borracha trouxe um contato com a sociedade envolvente no Brasil (falante de Português) que causou baixas populacionais. Na década de 30 o Posto Indígena Ricardo Franco foi criado para agregar vários povos da região em uma região remota próxima à Bolívia e acabou piorando a situação dos indígenas da região, pela precariedade de recursos e por ter facilitado o espalhamento de doenças. Na década de 80 várias terras indígenas (TIs) foram criadas para aliviar a situação:

Hoje a TI Guaporé engloba o antigo posto Ricardo Franco e é o local mais multilíngue de Rondônia, onde 11 povos de várias famílias indígenas vivem: 2 línguas Txapakura, 2 línguas Jê, línguas Tupi de 2 subfamílias, e 2 línguas isoladas. A TI Tubarão-Latundê tem 2 línguas isoladas e 17 falantes da língua Latundê (família Nambikwara). A TI Rio Branco abriga falantes de 2 subfamílias Tupi, 2 Jê e uma língua isolada. (Os dados acima têm como fonte o artigo de Crevels & van der Voort 2008, que sugerem pela primeira vez que esta área linguística exibe influências de contato intenso ao longo do tempo entre algumas línguas)

O Nordeste Amazônico

Área que está na fronteira com a Venezuela, Guyana, Suriname e Guiana Francesa, e no Brasil com Roraima, Amapá e Pará. É uma região de multilinguismo e de complexos multi étnicos desde os tempos antigos (milênios). As línguas Karib são predominantes, mas há também línguas Aruak, Tupi-Guarani, Yanomami e as isoladas Warao, Arutani, Sapé e Meko. As línguas coloniais são várias: espanhol, português, francês e holandês. A situação sociológica após a chegada dos europeus contribuiu para a crioulização (formação de línguas de contato), e são faladas na região 2 línguas Kheuól de base francesa na fronteira do Brasil com a Guiana Francesa e outros em outros países (Suriname, Guyana).

Há duas zonas importantes de multilinguismo na região: A dos rios alto Trombetas e Mapuera e a do rio Uaçá. Na região Trombeta-Mapuera, que engloba Roraima, Amapá, Amazonas, a Guyana e o Suriname) há uma rede de 7 línguas Karib e uma Aruak (Mayayana), onde 3500 pessoas vivem em 52 aldeias com mitologia, parentesco, e valores éticos e estéticos comuns. Eles compartilham festas e disputas esportivas. No Uaçá, que fica na fronteira com a Guiana Francesa, são faladas 2 línguas crioulas (Kheuól) de base francesa.]

O texto acima foi elaborado pela equipe curatorial para a exposição Nhe’ ẽ Porã

Línguas gerais

Nos primeiros tempos da colonização portuguesa no Brasil, a língua dos índios Tupinambá (tronco Tupi) era falada em uma enorme extensão ao longo da costa atlântica. Já no século XVI, ela passou a ser aprendida pelos portugueses, que de início eram minoria diante da população indígena. Aos poucos, o uso dessa língua, chamada de Brasílica, intensificou-se e generalizou-se de tal forma que passou a ser falada por quase toda a população que integrava o sistema colonial brasileiro.

Grande parte dos colonos vinha da Europa sem mulheres e acabavam tendo filhos com índias, de modo que a Língua Brasílica era a língua materna dos seus filhos. Além disso, as missões jesuítas incorporaram essa língua como instrumento de catequização indígena. O padre José de Anchieta publicou uma gramática, em 1595, intitulada Arte de Gramática da Língua mais usada na Costa do Brasil. Em 1618, publicou-se o primeiro Catecismo na Língua Brasílica. Um manuscrito de 1621 contém o dicionário dos jesuítas, Vocabulário na Língua Brasílica.

A partir da segunda metade do século XVII, essa língua, já bastante modificada pelo uso corrente de índios missionados e não-índios, passou a ser conhecida pelo nome Língua Geral. Mas é preciso distinguir duas Línguas Gerais no Brasil-Colônia: a paulista e a amazônica. Foi a primeira delas que deixou fortes marcas no vocabulário popular brasileiro ainda hoje usado (nomes de coisas, lugares, animais, alimentos etc.) e que leva muita gente a imaginar que "a língua dos índios é (apenas) o Tupi".

Língua geral paulista

A Língua Geral paulista teve sua origem na língua dos índios Tupi de São Vicente e do alto rio Tietê, a qual diferia um pouco da dos Tupinambá. No século XVII, era falada pelos exploradores dos sertões conhecidos como bandeirantes. Por intermédio deles, a Língua Geral paulista penetrou em áreas jamais alcançadas pelos índios tupi-guarani, influenciando a linguagem corriqueira de brasileiros.

Língua geral amazônica

Essa segunda Língua Geral desenvolveu-se inicialmente no Maranhão e no Pará, a partir do Tupinambá, nos séculos XVII e XVIII. Até o século XIX, ela foi veículo da catequese e da ação social e política portuguesa e luso-brasileira. Desde o final do século XIX, a Língua Geral amazônica passou a ser conhecida, também, pelo nome Nheengatu (ie’engatú = “língua boa”).

Apesar de suas muitas transformações, o Nheengatu continua sendo falado nos dias de hoje, especialmente na bacia do rio Negro (rios Uaupés e Içana). Além de ser a língua materna da população cabocla, mantém o caráter de língua de comunicação entre índios e não-índios, ou entre índios de diferentes línguas. Constitui, ainda, um instrumento de afirmação étnica dos povos que perderam suas línguas, como os Baré, os Arapaço e outros.

Ver também

Escola, escrita e valorização das línguas

Línguas silenciadas, novas línguas

Referências externas

- http://www.unb.br/il/lablind/lingerais.htm

- A LÍNGUA QUE SOMOS, por José Ribamar Bessa Freire, 25/08/2013 - Diário do Amazonas

- Projeto de Documentação de Línguas Indígenas - Museu do Índio

- Línguas Indígenas | Portal da Linguística - Museu Paraense Emílio Goeldi