Zo'é

- Autodenominação

- Onde estão Quantos são

- PA 331 (Iepé, 2022)

- Família linguística

- Tupi-Guarani

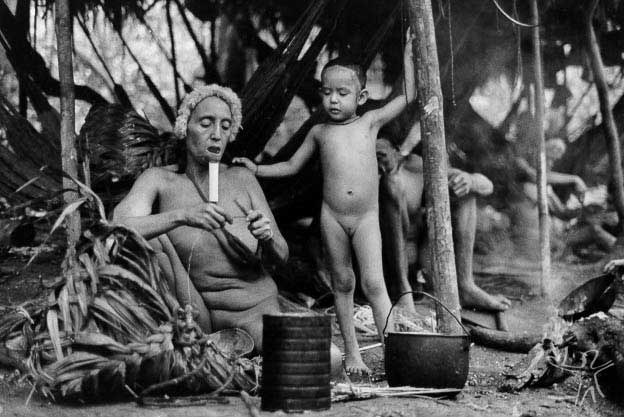

Vivem numa área de densas florestas, entre os rios Cuminapanema e Erepecuru, no Norte do Pará. Os Zo’é convivem com agentes de assistência há quase quatro décadas, mantendo vigorosamente suas formas de organização social e territorial. Este povo em situação de recente contato vem se mobilizando para implementar o PGTA da TI Zo'é e seu protocolo de consulta. Através da sua organização representativa, a Tekohara, fortalecem a gestão de um Fundo de Artesanato, um mecanismo original de trocas coletivas.

Conheça mais sobre esse povo no documentário Zo’é rekoha – modo de vida zo’é.

Nome e língua

O pronome jo’é [zo’é], “nós mesmos”, se consolidou como uma autodenominação que diferencia este povo dos não indígenas, chamados kirahi. Já outros povos indígenas são chamados de “amõ jo’é” (outros, como nós). No final dos anos 1980, quando começaram a conviver com missionários e com servidores da Funai, esse termo não era usado para designar a eles mesmos, mas para identificar qualquer pessoa que adquirisse alguma proximidade e que passasse, então, a ser considerada “gente como nós”.

Os termos Poturu, ou Poturujara, difundidos inicialmente por agentes da Funai como denominação do povo recém-contatado na região do Cuminapanema, designam tão somente a madeira da árvore utilizada para confeccionar os adornos labiais embe’pot. “Poturu!” respondiam os Zo’é, quando alguém apontava para seus rostos, buscando saber seu nome.

Os Zo’é são falantes de uma língua Tupi-Guarani, do tronco Tupi. A maior parte da comunidade é monolíngue, com exceção de alguns chefes e de uma dezena de jovens, que aprenderam a se comunicar em português e estão adquirindo rapidamente maior fluência, no âmbito de suas funções de gestão da Tekohara – Organização Zo’é.

Experiências de contato e de convivência com kirahi

A área onde vivem os Zo’é situa-se em território histórico de povos de língua Karib, que ocupam as terras firmes do planalto das Guianas. Seus vizinhos mais próximos são os Tiriyó, ao Norte; os Aparai e Wayana, a Leste; os quilombolas e castanheiros não indígenas ao Sul.

As fontes disponíveis sobre a região Norte do Pará não trazem informações suficientes para acompanhar a trajetória da migração dos Zo’é até seu habitat atual, mas é certo que este povo tem sua origem ao sul. Essa é a direção que eles indicam quando são indagados sobre sua procedência antiga, embora a localização das aldeias de antepassados longínquos não seja assunto de grande interesse.

Terra Indígena Zo'é, Kamikia Kisedje, 2024

Terra Indígena Zo'é, Kamikia Kisedje, 2024Como ocorre na tradição oral das sociedades indígenas que mantêm contatos antigos com a população regional, a presença de não indígenas acaba sendo integrada ao tempo mítico. Os Zo’é não questionam nem a origem, nem os movimentos dos kirahi, ou dos povos inimigos: todos eles, simplesmente, sempre existiriam.

Diz-se, inclusive, que quando Jipohan recriou a humanidade, não precisou refazer os não indígenas, que não haviam sido engolidos pelo dilúvio: eles já existiam, mas estavam longe, “na borda da terra”. Elementos históricos são agregados ao mito, associando o evento da recriação a contatos interétnicos. O fogo que destruiu a terra foi provocado por inimigos, habitantes do Leste; para alcançar as ossadas dos humanos destruídos pelo dilúvio, o herói vem do Sul, flutuando em um recipiente típico dos não indígenas: um corote de gasolina. Depois, cada um volta a ocupar seu espaço: os não indígenas ficam no Sul; os Zo’é nas serras, longe dos rios; os inimigos a Leste.

Era comum, nos anos 1990, os Zo’é perguntarem aos visitantes: “Vocês viram onde está Jipohan, aquele herói que revitalizou seus ancestrais juntando ossos dos flagelados pelo último cataclismo?” Os Zo’é consideravam Jipohan como um kirahi. Após sua façanha de recriação, ele voltou para sua terra de origem, no Sul. É descrito usando roupas, escrevendo, usando canoa com motor, gravador, injeções e ferramentas diversas.

Como é comum na elipse temporal que o mito efetua, os Zo’é atualizam suas tradições com ingredientes extraídos de sua experiência do passado e de suas expectativas de futuro. Razão pela qual, na morada celeste dos mortos, os ex-Zo’é têm acesso irrestrito à mercadorias, inclusive espingardas, que lhes são fornecidas por alguns ex-kirahi generosos – como foi um servidor da Funai, Isidoro, que segue lhes trazendo mercadorias desejadas.

Como ocorreu em muitos lugares, os eventos do contato dos Zo’é com missionários e depois com servidores da Funai envolveu diretamente a questão do acesso às mercadorias.

Os então chamados “Índios do Cuminapanema” foram apresentados ao mundo em 1989, em reportagens que enfatizavam sua “pureza” e “fragilidade” e os descreviam como um dos últimos povos “intactos” na Amazônia. E justamente por serem um dos raros grupos ainda “não atingidos” nem pela mensagem evangélica, nem pela assistência oficial, os Zo’é atraíram a atenção da Missão Novas Tribos (MNT), que iniciou seu trabalho na região em 1982. Foram necessários cinco anos de sucessivas aproximações e recuos para “pacificar” os Zo’é – até que em 1987 os missionários instalaram a Base Esperança na porção sul da atual TI Zo’é. Ali, passaram a controlar sozinhos o processo de acomodação dos Zo’é à nova situação, até a Funai assumir a área em 1991.

No entanto, os Zo’é já tinham experiências de encontro com não indígenas desde muito tempo. Relatam inclusive a saída de uma mulher que viajou até Santarém, de onde acabou voltando, provavelmente no final do século XIX.

No final dos anos 1960, o território zo’é passou a ser percorrido por caçadores de felinos, conhecidos como “gateiros”. Nesse período, os Zo’é encontravam em suas trilhas, gaiolas, ferramentas abandonadas, restos de acampamentos. Também encontravam vestígios de coletores de castanha. Eram contatos indiretos, ou, como dizem os Zo’é, “sem carne/sem corpo”, pois não viam os forasteiros.

Em 1975, eles foram surpreendidos por visitas mais espetaculares, quando um helicóptero do Instituto de Estudos e Pesquisas do Pará despejou embrulhos com roupas e objetos sobre a aldeia Kejã. Foi também com presentes lançados do céu, ou dependurados no caminho das aldeias, que os membros da Missão Novas Tribos se aproximaram. Entre 1982 e 1987, eles estiveram várias vezes em acampamentos ou aldeias, saindo rapidamente. Segundo os Zo’é, muitas pessoas ficavam doentes na sequência dessas visitas e, como demoravam meses para voltar, as pessoas acometidas por doenças pulmonares morriam. Eles também relatam que resolveram se deslocar rumo ao Sul, em busca de uma explicação para esse “sopro” de doenças e para pegar mais objetos, chegando finalmente à Base Esperança em outubro de 1987, data oficial do “contato” com a MNT.

Terçados, epidemia e mortes

por Fábio Ribeiro

As notícias trazidas sobre os kirahi que davam facões e machados logo se espalharam pelas aldeias e em pouco tempo muitos Zo’é foram atrás dos missionários. Como não havia ferramentas para todos, o clima logo ficou tenso. Os homens que não pegaram facões ficaram bravos, bateram nas paredes entraram e saquearam a casa dos missionários, na localidade de Kuruaty. Esses, com muito medo, foram embora. As doenças, no entanto, ficaram. É nesse período que tem início a epidemia que em poucos dias tirou a vida muitas outras pessoas zo’é. “Kirahi rahy ate juke. Foi a doença dos kirahi que matou”. O relato de Hun, um atual chefe Zo’é é claro ao afirmar que a epidemia teve início logo após o encontro de Tun e Dubehaj com os kirahi e que, apenas muito tempo depois, quando encontraram Sera’yt (em 1987), é que os missionários trouxeram injeções com remédios, mas não vacinas. Hun, ainda criança nessa época, foi duramente afetado: seu pai, sua mãe e alguns de seus irmãos morreram na maloca de Pirity. “Naquele tempo os kirahi foram embora mesmo. Depois os kirahi pensaram de novo, queriam ver os Zo’é de novo, aí os kirahi voltaram. Foi então nessa época que encontraram Sera’yt (...) e ficaram alegres. Naquela época os Zo’é tinham mandado embora, então os kirahi pensaram, aí abriram o caminho novamente. Passaram-se muitas luas naquele tempo, e aí os missionários voltaram.” – Adaptado de Kampugerau: crônica de um movimento zo’é , 2024

Após essa notícia, a Funai criou o PINC Cuminapanema, subordinado à 4ª SUER/Funai em Belém (Portaria nº 1.061, de 22 de maio de 1987). No ano seguinte, o convênio 008/1998 celebrado entre a Funai e a MNT vedava sua atuação em áreas de indígenas isolados. Mas a Missão não se retirou e continuou seu trabalho junto aos Zo’é. Até que, em janeiro de 1989, a Missão alertou a Funai sobre a precária situação de saúde dos Zo’é. O sertanista Sidney Possuelo conseguiu apoio da imprensa e pôde assim realizar uma primeira visita à área. Numa segunda viagem, pouco tempo depois, a equipe da Funai verificou que a situação de saúde estava piorando e começou então a planejar um trabalho mais sistemático.

Durante mais de um ano, os Zo’é assistiram à convivência tensa entre as equipes da Funai e da Missão Novas Tribos, cada uma com sua base, entre as quais eles continuaram circulando para obter remédios e objetos industrializados. Quando conseguiu recursos e pessoal adequados para assumir um trabalho de assistência que abrangesse a totalidade das quatro aldeias existentes na época, a Funai retirou os missionários da área, em outubro de 1991. A partir desse momento, os sucessivos responsáveis pelo PINC Cuminapanema, orientados pelo então Departamento de Índios Isolados (DII), da Funai, passaram a desempenhar ações de proteção do povo Zo’é e de sua terra, em formatos que variaram sensivelmente ao longo dos anos. Foi somente a partir de dezembro de 2009, com a reestruturação da Funai, que o órgão indigenista instituiu a Coordenação-Geral de Índios Isolados e de Recente Contato (CGIIRC), incluindo a proteção às populações de recente contato como os Zo’é. A Frente de Proteção Etnoambiental Cuminapanema (FPEC) foi criada em 2011 (Portaria Nº 1816/PRES, de 30 de dezembro de 2011) e, desde então, segue novas diretrizes para a promoção da integridade cultural e territorial do povo Zo’é.

A regularização da TI Zo’é

Em 1987, a Funai procedeu à interdição da Área Indígena Cuminapanema/Urucuriana, com uma extensão de aproximadamente 2.059.700 hectares, ao sul do Parque Indígena de Tumucumaque, nos municípios de Alenquer e Óbidos, Pará (Portaria nº 4.098 de 30/12/1987). A interdição visava dar condições de trabalho à equipe da Funai, para o reconhecimento de numerosas referências de indígenas isolados levantadas pelo então DII. Na época, a Funai já conhecia a presença dos Zo’é, através de informações repassadas pela Missão Novas Tribos, que havia localizado este povo em 1982.

Os trabalhos de identificação e delimitação da Terra Indígena Zo'é aconteceram entre 1996 e 1998, com a participação ativa dos Zo’é e de vários técnicos e especialistas, em muitas etapas. A primeira, de estudos antropológicos, incluiu a preparação da comunidade para que os Zo’é pudessem acompanhar todos os procedimentos da regularização de seu território. A Portaria nº 309 de 04/04/1997 constituiu o Grupo de Trabalho cujo relatório de identificação e delimitação foi submetido à aprovação da Funai em novembro de 1998.

A demarcação física da Terra Indígena, com 668.565 hectares, foi realizada entre 1999 e 2000, por uma empresa contratada pela Funai. Contrariamente ao acordado com os Zo’é durante os trabalhos de identificação, eles não puderam acompanhar os trabalhos demarcatórios e foram mantidos alheios ao processo de regularização de seu território. Após a revisão de erros na delimitação do limite sul, a homologação e o registro no Serviço de Patrimônio da União (SPU), a demarcação da Terra Indígena foi finalmente consagrada por decreto presidencial (s/n), publicado no Diário Oficial da União (DOU) em 22 de dezembro de 2009.

Em 2008, a pedido do Ministério Público Federal, foi criada uma faixa de amortecimento em volta da Terra Indígena, a Zona Intangível das Florestas Estaduais (FES) Trombetas e Paru. Essa área não poderia receber nenhum tipo de exploração econômica para evitar a contaminação dos indígenas em situação de recente contato. Com a aprovação do Plano de Manejo da FES do Trombetas pelo Conselho Estadual de Meio Ambiente do Pará, a faixa foi incorporada no zoneamento da Unidade de Conservação.

Iniciativas dos Zo’é consolidam novos rumos

Durante vinte anos, a atuação do órgão indigenista se centrou em manter os Zo’é afastados das relações com os não indígenas e suas tecnologias, evitando também qualquer encontro com povos indígenas vizinhos. Mas em 2010, os Zo’é tomaram a iniciativa de romper a aliança que mantinham com a equipe da Frente de Proteção da Funai e saíram da terra demarcada para buscar mercadorias que lhes eram recusadas em seu território. Um grupo se dirigiu ao Norte, ao encontro dos Tiriyó no Rio Marapi, e outro se dirigiu aos Campos Gerais, além do limite Sul da Terra Indígena, onde trabalharam com coletores de castanha.

Voltaram trazendo espingardas velhas, redes de nylon, roupas usadas e alguns gêneros alimentícios, além de várias pessoas doentes. A experiência rendeu importantes aprendizados no que toca aos modos de relação com seus vizinhos, indígenas e não indígenas, e resultou na revisão da política de proteção da TI Zo’é – até então fundada na manutenção de um rígido “isolamento” e na contenção de seus pedidos de acesso não só às mercadorias como a conhecimentos sobre o modo de vida dos não indígenas.

Foi nesse contexto que o Instituto Iepé estabeleceu, em 2016, uma parceria com a nova gestão da Frente de Proteção Etnoambiental Cuminapanema (FPEC), visando criar alternativas para que os Zo’é acessassem informações e experiências que lhes permitissem compreender e se posicionar frente aos interesses dos diferentes setores da sociedade brasileira. Buscou-se atender às demandas dos Zo’é, através de um conjunto de ações educativas e de apoio às suas próprias iniciativas de vigilância territorial.

Planejando o futuro e a proteção do território

Em novembro de 2019, os Zo'é pactuaram seu Plano de Gestão Territorial e Ambiental (PGTA) da TI Zo'é, onde definem suas prioridades para o futuro. “Jo’e rekoha bokitute ram – Planejando como vamos continuar vivendo bem no futuro” foi o título escolhido pelos Zo’é para esse plano de gestão, onde explicitam as diretrizes para a proteção de seu território e de seu modo de vida.

Nas atividades realizadas para a construção do PGTA, entre 2016 e 2019, confirmou-se a mudança de foco nos interesses dos Zo’é. Menos inquietos em garantir abastecimento de objetos dos kirahi, estavam mobilizados para ampliar sua circulação pelo território, não só reconhecendo áreas ocupadas pelos antigos, como abrindo novos percursos para avaliar as reservas de caça e pesca e as possibilidades de abertura de novos assentamentos. No documento, os Zo’é afirmam: “Queremos que nossos filhos sigam ocupando vastamente o nosso território”, colocando o processo de dispersão de aldeias como um dos fundamentos do bem viver.

Essa mobilidade promoveu novas incursões e a vigilância mais sistemática em áreas fartas em recursos, como os grandes castanhais no Sul e em outras porções do território. Uma das diretrizes do PGTA dedica especial atenção à vigilância dessa região, que foi invadida por castanheiros em 2018 e que, desde então, vem sendo ocupada por aldeias novas e acampamentos. Como escreveram os Zo’é no documento: “Nós, coletando essa castanha, invasores não virão mesmo. Aqui é nossa terra, a castanha está na nossa terra. Tem castanha na terra dos não índios, essa deve ser a castanha deles. Essa aqui é nossa castanha. Estamos falando duramente agora”.

“Fazer saber o nosso território” é uma afirmação e um objetivo a ser buscado, articulando ações de vigilância e de ocupação. Mobiliza concepções importantes da territorialidade zo’e, como o zelo pelos lugares habitados, a articulação entre os diversos grupos familiares na abertura de uma nova aldeia e o caráter regular das idas e vindas implicadas em uma iniciativa de expansão territorial. Nesse movimento, os grupos territoriais se reestruturam, mantendo suas diferenças.

Confira aqui o PGTA Jo’e Rekoha Bokituteha Ram – Planejando como vamos continuar vivendo bem no futuro!

População e proliferação de aldeias

A população Zo'é praticamente dobrou nos últimos trinta anos: eram 172 em 1998, à época da identificação da TI. Em 2011 eram 261 e hoje são 350 pessoas (Iepé, 2025).

Os Zo'é subdividem-se em dois grandes grupos, respectivamente situados ao Norte e ao Sul da Base da Funai, em que se distribuem os 19 grupos locais (iwana), que circulam em determinadas áreas territoriais, onde estão suas aldeias antigas e recentes, além de acampamentos. Os Iwana agregados de famílias extensas, atualmente em número de 31, que vivem em aldeias próximas, e cuja composição sofre constantes alterações em função das alianças matrimoniais e das parcerias estabelecidas para ocupar novas áreas.

Nos últimos dez anos, ocorreu um processo de proliferação de aldeias muito significativo. Na época da instalação da Funai em 1991, eram apenas quatro; eram cinco em 1998, 12 em 2011 e hoje existem 62 aldeias. Configuram conjuntos de pequenas aldeias ocupadas de forma intermitente por famílias extensas que vivem em lugares próximos e circulam entre seus vários assentamentos, em função da fartura de recursos e dos cuidados das roças. Essa intensa mobilidade está relacionada ao apoio logístico que recebem tanto da FPE-Funai como do Iepé, com uma rede de radiofonia em praticamente todas as aldeias. Merece destaque o fato de que, nos últimos anos, os Zo’é têm optado por fabricar suas próprias canoas em madeira de aroeira, preferidas – por enquanto – às voadeiras de alumínio, não só difíceis de transportar até a TI, como exigindo manutenção custosa. Aprenderam a fabricar canoas num intercâmbio que levou especialistas do povo Waiwai para a TI Zo’é em 2017 e, desde então, cada família procura construir sua própria embarcação, na qual são instalados os motores rabeta.

Estações e ritmos da vida

Uma das principais características do modo de vida dos Zo’é, até hoje, é a intensa mobilidade das famílias pelo território. Todos têm acesso aos recursos florestais sem esgotá-los, uma vez que as atividades de cultivo das roças, de caça, pesca e coleta são feitas em pequena escala, pelas diferentes famílias, em áreas distintas. É também nesses movimentos que os Zo’é atualizam o exímio conhecimento acumulado sobre seu território, constantemente percorrido através de uma intrincada rede de caminhos entre aldeias, capoeiras e locais de coleta de itens necessários no dia a dia, tanto para alimentação como para a fabricação de utensílios.

Um modo de vida que garante aos Zo’é uma alimentação exclusivamente composta de sua produção agrícola, da caça, pescado e frutas. Também merece destaque o fato de os Zo’é não utilizarem espingardas, mas sim seus arcos, flechas e arpões, complementados com anzóis e linhas de pesca industrializadas.

O caráter sazonal de alguns recursos dos quais os Zo’é se utilizam conforma a dinâmica de circulação das famílias pelo território e também repercute nos movimentos de aproximação e distanciamento entre essas famílias.

É no tempo das chuvas, de fevereiro a julho, que acontecem os períodos mais prolongados de dispersão das famílias pelo território, quando são realizadas grandes caçadas, principalmente de macaco-aranha e de tucano. No início das chuvas, as famílias também se deslocam para a beira de igarapés e hoje também de rios maiores, aproveitando o volume das águas para caçar urubu-rei, usando peixes podres como iscas. Instalados nos acampamentos, os Zo’é retornam às aldeias para buscar farinha, preparada com antecedência e estocada nas casas; quando ela acaba, permanecem alguns dias para preparar mais farinha, beiju e tapioca.

O período ideal para a caça de kwata (macaco-aranha, coatá ou coamba) vai de março a maio, período denominado kwata ike, quando estão gordos. Montam-se acampamentos específicos, de onde os homens saem para as serras, em busca dos macacos. No final desse período, em maio, tucanos, araras e papagaios já estão comendo frutas de palmeiras. É a estação chamada de token ike, do “tucano gordo”, que dura cerca de um mês e meio, quando bandos numerosos de aves vêm comer patauá ou açaí, em locais de concentração de frutas. Já é no final da estação chuvosa e início da estação seca que os porcos queixadas e caititus estão gordos, motivando saídas frequentes de grupos de homens às trilhas das varas de porcos.

Entre os recursos mais valorizados nesse calendário do tempo das chuvas, a castanha-do-Brasil é um alimento básico na dieta. Os Zo’é colhem os ouriços a partir de janeiro e consomem amêndoas em profusão durante toda a estação chuvosa; durante o verão, colhem ouriços ainda verdes e continuam comendo castanha o ano todo, em preparos diversos com produtos da mandioca ou carnes. Como é também nesse período que muitas frutas amadurecem, é comum interromperem o movimento de dispersão entre acampamentos para fazer festas, quando se distribui grande quantidade de bebida fermentada sepy.

A estação seca, de final de julho até o início de janeiro, é marcada pelo trabalho nas roças. É quando a vida nas aldeias se intensifica, sendo um período de maior aproximação entre grupos familiares. Isso não significa que as famílias não mantenham, no verão, outras atividades que as leve a deixar a aldeia. Saem para buscar frutas da estação, como o açaí que é trazido em grandes cachos. Mas sobretudo saem para pescar com timbó, com anzóis, ou ainda com flecha ou zagaia. No verão, também acontecem expedições de caça, em geral mais curtas e só entre homens, já que as mulheres ficam nas aldeias cuidando das roças. Além disso, como muitas famílias mantêm cultivos em mais de uma aldeia, deslocam-se para dar conta de todas as roças. O corte, queima e limpeza das roças se prolonga até dezembro, meados de janeiro, quando a castanha está de novo madura, e os Zo’é limpam a roça da mandioca que brotou e fazem novo plantio.

A mandioca é o principal cultivo, com uma variedade de produtos: farinha, beiju, tapioca, tucupi. As mulheres, inclusive com colaboração dos homens para ralar as raízes, dedicam muito de seu tempo ao processamento da mandioca: descascar, ralar, espremer no tipiti, peneirar, torrar farinha. Os Zo’é também cultivam pimenta, batata-doce, cará, banana, mamão, caju, goiaba, graviola, manga, urucum, algodão, cuia, cabaça, curauá e cana de flecha.

A qualidade de vida dos Zo’é decorre, portanto, desse grande acervo de saberes e práticas do cotidiano, transmitidos e aperfeiçoados ao longo das gerações. Se, nas últimas décadas, os Zo’é se apropriaram seletivamente de alguns itens industrializados, continuam valorizando suas próprias tecnologias para fabricar os artefatos que utilizam cotidianamente.

Ler e escrever na própria língua

Entre as ações educativas construídas com os Zo’é para promover a discussão e pactuação do PGTA, destacam-se as atividades de letramento, iniciadas pelo Iepé em 2017. Tanto para a formulação adequada das medidas de proteção como, sobretudo, para a apropriação duradoura deste plano, era imprescindível que os próprios Zo’é pudessem redigir e atualizar as diretrizes de gestão de seu território. Trata-se de um programa não escolar de letramento, que é concebido não apenas como um meio de apropriação da leitura e escrita – por enquanto apenas na língua zo’é – e a iniciação à matemática, mas também como aproximação aos conceitos, à linguagem e às práticas relacionadas aos direitos assegurados aos povos indígenas pela Constituição brasileira de 1988. É nesse sentido que as ações de letramento viabilizaram a criação da Tekohara, organização representativa do povo Zo’é, na consolidação de seu Fundo de Artesanato, o FAZ, e na construção de um protocolo de consulta e consentimento.

Após a pandemia de Covid-19, durante a qual todos os trabalhos com os Zo’é foram suspensos, consolidou-se uma turma de cerca de 40 jovens e adultos, depois separada em duas, correspondendo aos grupos do Norte e do Sul. Reúnem-se quatro vezes por ano nos Encontros de Letramento, realizados na “casa grande” da Base da Funai, em Kejã. Destacaram-se rapidamente oito jovens, que passaram a atuar como multiplicadores nas atividades de letramento, como tradutores e mais recentemente assumiram cargos na gestão da organização representativa, Tekohara. Além desses Encontros, oficinas específicas promovem a construção participativa de materiais didáticos, hoje já com mais de 20 títulos versando sobre os mais diversos temas.

Todos os materiais produzidos procuram registrar as reflexões dos Zo’é sobre seu modo de vida, sobre as mudanças recentes que interferem nas formas de ocupação do território, sobre experiências novas de gestão advindas da consolidação de sua associação etc. Entre eles, destacam-se os cadernos da série Rekoha, que sempre iniciam com a feitura de um mapa por um líder de grupo local, complementado por pequenos textos extraídos das conversas sobre suas iniciativas de abertura de caminhos, roças, acampamentos de caca e pesca, entre outros.

Outra série de materiais traz resultados de uma pesquisa colaborativa sobre cantos, engajando jovens letrados e conhecedores mais idosos, que permitiu também introduzir o uso da informática, para a gestão de um acervo de cantos e de suas transcrições. Além disso, outros cadernos específicos apoiam a formação em gestão tanto da Tekohara como do Fundo de Artesanato Zo’é (FAZ). Mais recentemente, alguns cadernos trazem saberes das mulheres – que praticamente não participam das atividades de letramento – especialmente sobre o ciclo da castanha e sua culinária.

Tekohara – Organização Zo’é

Após a pandemia de Covid-19, os Zo’é reativaram seu movimento de reorganização de relações com os não indígenas, inaugurado com a pactuação do PGTA, e criaram em 2022 uma organização representativa, denominada Tekohara. O nome Tekohara foi especialmente criado para a associação. Segundo os fundadores, a expressão inexiste na língua zo’é, porém remete à proteção do território, chamado em sua língua de – tekoha. Constitui assim uma síntese do que consideram ser a atuação prioritária da organização, em consonância com todo o trabalho de gestão territorial que os Zo’é vêm conduzindo nos últimos anos.

A assembleia de fundação reuniu praticamente toda a população zo’é, incluindo idosos e crianças. Desses, todos os maiores de 17 anos, totalizando 198 pessoas à época, se tornaram associados, que escolheram e aclamaram seus representantes para duas instâncias de gestão: o Conselho de Chefes e a Diretoria. O primeiro é composto por sete iy, principais líderes zo’é, reconhecidos pelos demais chefes de todos os subgrupos. Em 2025, a assembleia escolheu outros chefes para o conselho, hoje um total de 11, que também constituem o Conselho Fiscal da associação. A diretoria é constituída por cinco jovens letrados, que se consideram “ajudantes dos chefes” e atuam diretamente nas instâncias que exigem a leitura e escrita de documentos, a convocação e mediação de reuniões, a gestão de recursos, entre outros.

Em 2024, os chefes do conselho e os jovens da diretoria, além de outros adultos interessados, construíram o protocolo de consulta e consentimento, ao longo de cinco oficinas e de várias reuniões de apresentação e aprovação do documento, publicado em duas línguas, em 2025. Afirmam, neste protocolo:

“Temos nos reunido regularmente para conversar e com isso nossa associação está firme, porque discutimos todos os assuntos importantes. Como consolidamos nosso próprio jeito de fazer reuniões e tomar decisões, temos clareza sobre como devemos nos posicionar sobre quem pode e quem não pode entrar em nosso território (...) É porque mantemos um mesmo entendimento sobre a proteção de nosso território que as decisões não são difíceis. É assim que alcançamos consenso entre nós todos”. – Protocolo de consulta e consentimento Zo’é (2025, pp. 14-21)

Lideranças zo'é durante uma reunião da Tekohara, Kamikia Kisedje, 2024

Lideranças zo'é durante uma reunião da Tekohara, Kamikia Kisedje, 2024A gestão coletiva de um Fundo de Artesanato

Desde a instalação da Funai na Terra Indígena, em 1991, os Zo’é têm produzido artesanato para troca com visitantes, ainda que de modo episódico, obtendo assim diversos utensílios que foram, desde então, incorporados ao seu modo de vida. Naquele período, o Posto de Atração distribuía uma ou duas vezes por ano ferramentas, material de pesca, lanternas e pilhas.

Já a partir de 2011, a CGIIRC-Funai passou a rever sua política de proteção, garantindo aos indígenas em situação de recém-contato novas experiências e formas de participação. Foi nesse contexto que o Fundo de Artesanato Zo’é (FAZ), foi criado em 2012, pela Frente Cuminapanema (FPEC). Tratava-se de ampliar as possibilidades de troca e assegurar maior autonomia no abastecimento de itens industrializados demandados pelos Zo’é. Sobretudo se buscou passar de um sistema de doação para um mecanismo coletivo de permutas, assegurando a distribuição de itens industrializados previamente selecionados para todas as famílias, que por sua vez entregam lotes de peças que correspondem aproximadamente ao valor dos objetos adquiridos pelo Fundo. Durante dez anos, o FAZ se consolidou sob gestão da equipe da Funai, mas desde 2022, é gerido diretamente pelos Zo’é, por meio da associação Tekohara, ainda que com algum apoio dos parceiros.

O FAZ consiste num sistema de trocas que envolve todas as famílias zo’é, atendendo suas demandas por objetos industrializados. Nos últimos anos, acordou-se com os parceiros que itens como material de pesca, ferramentas, entre outros, são adquiridos através de projetos do Iepé, desonerando assim o FAZ. A lista do que deve ser comprado é aberta, mas inclui cerca de 20 itens, todos eles incorporados ao modo de vida dos Zo’é há várias décadas. A lista envolve itens de uso pessoal, como sandálias, espelhos, linhas para tipoias, sabão, panelas, tigelas, além de alguns itens necessários às atividades produtivas do cotidiano, como isqueiros, sacos para armazenar farinha e eventualmente ferramentas que não podem ser adquiridas através dos projetos dos parceiros.

As famílias entregam peças de artesanato e recebem itens prévia e cuidadosamente selecionados em reuniões com os chefes de todas as aldeias. Ou seja, a um certo conjunto de artesanato vendido corresponde um certo número de itens industrializados adquiridos com o recurso da comercialização das peças. Seguindo a expressa preferência dos Zo’é, os itens são sempre comprados na quantidade que atenderá rigorosamente todas as famílias. As entregas são realizadas três a quatro vezes por ano, com itens que são escolhidos em reuniões trimestrais, para atender às necessidades do momento.

Os artefatos comercializados pelo FAZ são os mesmos utilizados no cotidiano dos Zo’é e incluem trançados, recipientes em cerâmica, colheres, pentes, brincos e pulseiras. Tal seleção, entre os muitos itens da cultura material zo’é, obedece a critérios de sustentabilidade. A legislação vigente não permite a venda de plumária ou de flechas com ponta de osso, ou qualquer objeto fabricado com partes de animais. Arcos de madeira e redes feitas de fibras de castanheira tampouco são vendidos, para garantir aos Zo’é exclusividade no acesso a esses materiais essenciais em seu modo de vida.

Apesar dessas restrições, os resultados do FAZ são muito promissores, não apenas por incentivar a continuidade dos saberes e práticas artesanais dos Zo’é, como por viabilizar a formação em gestão dos jovens e dos chefes. Ao se apropriar deste Fundo, os Zo’é souberam declarar e garantir critérios próprios na distribuição adequada dos bens adquiridos, em acordo com seus valores e considerações quanto às diferenças de gênero, idade e processos de aprendizagem, bem como à isonomia entre os grupos locais.

Além da venda de artesanato, a Tekohara também realiza a venda de sementes de cumaru, coletadas pelas famílias envolvidas no FAZ. Desde 2019, o Fundo se beneficia ainda com a venda exclusiva dos livros da série Saberes Zo’é, atualmente com três títulos: Potuwa pora kõ – O que se guarda no potuwa (2019); Eremi’u rupa – Abrindo roças (2021) e Ihara rape rupi – Pelo caminho da canoa (2023).

Distribuição de sabão adquirido com recursos do FAZ, Dominique Tilkin Gallois, 2025

Distribuição de sabão adquirido com recursos do FAZ, Dominique Tilkin Gallois, 2025

Fontes de informação

- CABRAL, Ana Suely.Uma escrita para a Língua Zo'é. Brasília: Lalli/Unb/Funai, 2013.

- GALLOIS, Dominique Tilkin. De arredio a isolado : perspectivas de autonomia para os povos indígenas isolados. In: GRUPIONI, Luís Donisete Benzi (Org.). Índios no Brasil. São Paulo : Secretaria Municipal de Cultura, 1992. p. 121-34.

- --------. Essa incansável tradução : entrevista. Sexta Feira: Antropologia, Artes e Humanidades, São Paulo : Pletora, n. 6, p. 103-21, 2001.

- --------. Tupi do Cuminapanema : eles se chamam Zo'É. In: RICARDO, Carlos Alberto (Ed.). Povos Indígenas no Brasil : 1991/1995. São Paulo : Instituto Socioambiental, 1996. p. 280-7.

- --------. Zo'é. In: ASSIS, Rogério. São Paulo: Terceiro Nome, 2013.

- --------. Sobre alguns modos zo’e de fazer coletivos e lideranças”. In: FAJARDO GRUPIONI, D.; Andrade, L. M. M. Entre águas bravas e mansas: índios e quilombolas em Oriximiná. São Paulo: CPI-SP/Iepé, 2015.

- GALLOIS, Dominique Tilkin; GRUPIONI, Luís Donisete Benzi. O índio na Missão Novas Tribos. In: WRIGHT, Robin (Org.). Transformando os Deuses : os múltiplos sentidos da conversão entre os povos indígenas no Brasil. Campinas : Unicamp, 1999. p. 77-130.

- GALLOIS, Dominique Tilkin; BRAGA, Leonardo Viana; PEDREIRA, H. P. S. 2020 Construindo o Plano de Gestão Territorial e Ambiental com os Zo’é. In: Luis Donizete Benzi Grupioni (org.). Em busca do bem viver: Experiências de elaboração de Planos de Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas. São Paulo: Rede de Cooperação Amazônica, 1. ed., v. 1.

- --------. A redescoberta dos amáveis selvagens. In: RICARDO, Carlos Alberto (Ed.). Povos Indígenas no Brasil : 1987/88/89/90. São Paulo : Cedi, 1991. p. 209-14. (Aconteceu Especial, 18)

- GALLOIS, Dominique Tilkin; HAVT, Nadja. Relatório de identificação da Terra Indígena Zo'é : Portaria 309/PRES/Funai - 04.04.97. São Paulo : Funai, 1998.

- HAVT, Nadja. De algumas questões sobre a participação de “índios isolados” no processo de regularização fundiária : o exemplo dos Zo’É. In: GRAMKOW, Márcia Maria (Org.). Demarcando terras indígenas II : experiências e desafios de um projeto de parceria. Brasília : Funai/PPTAL/GTZ, 2002. p. 85-94.

- --------. Representações do Ambiente e da Territorialidade entre os Zo’é/PA. Dissertação de Mestrado. FFLCH/USP, 2001.

- Iepé & FPEC/Funai. Jo’e bokitute ram: planejando como vamos continuar vivendo bem no futuro. Plano de Gestão Territorial e Ambiental da TI Zo’é. São Paulo: Iepé, 2019.

- BRAGA, Leonardo Viana. Micropeças sobre gênero e caçada junto aos Zo’é. In: Fajardo Grupioni, D.; Andrade, L. M. 2015. Entre águas bravas e mansas: índios e quilombolas em Oriximiná. São Paulo: CPI-SP/Iepé, 2015.

- ---------. Pani'em: um esboço sobre os modos de saber entre os Zo'é. Dissertação de mestrado. FFLCH/USP, 2017.

- ---------. Eremi'u rupa. Abrindo roças. 1. ed. São Paulo: Série Saberes Zo'é - Iepé, FPEC/Funai & Fundo de Artesanato Zo'é (FAZ), 2021. v. 2. 189p.

- BRAGA, Leonardo Viana; PEDREIRA, Hugo Prudente S.; CABALZAR, Flora Dias. 2020. 'Fazer saber a própria terra'. In: Nelson Russo de Moraes; Leila Adriana Baptaglin; Lamounier Erthal Vilella; Alexandre de Castro Campos; Raoni Fernandes Azerêdo. (Org.). Povos Originários e Comunidades Tradicionais: trabalhos de pesquisa e de extensão universitária – volume 4, 1ed.

- PEDREIRA, Hugo Prudente da Silva. Potuwa pora kõ - o que se guarda no potuwa. 1. ed. São Paulo: Instituto de Pesquisa e Formação Indígena - Iepé, 2019. v. 1. 148p.

- RIBEIRO, Fabio N. “Os Zo’é e as metamorfoses do fundamentalismo evangélico”. In: Fajardo Grupioni, D.; Andrade, L. M. 2015. Entre águas bravas e mansas: índios e quilombolas em Oriximiná. São Paulo: CPI-SP/Iepé, 2015.

- ---------. Encontros Zo’é nas Guianas. Tese de doutorado. FFLCH/USP, 2019.

- ---------. Ihara Rape Rupi: pelo caminho da canoa. 1. ed. São Paulo: Iepé - Instituto de Pesquisa e Formação Indígena, 2023. v. 1. 132p .